「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~」に関するコラム、第3弾です。

今回は、前回に引き続きハンドブック後半に掲載された事例を分析し、ますます深刻化する「8050問題」の視点から、支援の現状と課題について考察していきます。

(第1弾、第2弾はこちら)

目次

ハンドブックに掲載された30の事例のうち、50代以上の当事者の方は9例でした。

この数字は、問題視されている引きこもりの長期化、高齢化のケースが増加している実態を反映しています。

さらに注目すべきは、性別の記載がない1例を除いた8例がすべて男性であった点です。

対照的に、40代以下の21例では9例が女性と、女性が半数近くを占めます。

8050問題が依然として男性を中心とした課題であることを示唆していると言えます。

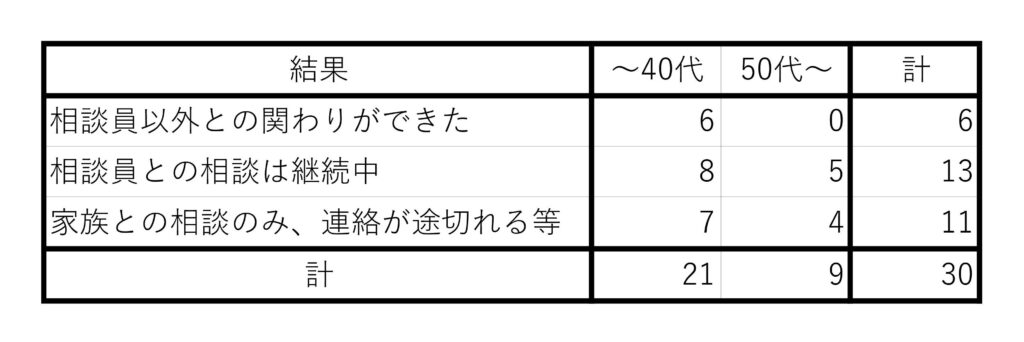

次に支援結果に目を向けます。

50代以上の9例のうち、当事者との相談が継続できていたのは5例(全体では13例)でした。

ただし訪問してやっと話せるようなケースが大半です。

そして、自死や訪問しても会えないなど、良い結果とは言えない事例が4例(全体では11例)も含まれていました。

一方、前回のコラムで私が「前向きな変化」と捉えた、就労訓練への参加や当事者会・居場所への参加など、担当者以外との関係性が持てている6例は、すべて40代以下の事例でした。

まとめると以下のようになります。

年齢が上がるにつれて引きこもりの長期化・固定化が進み、支援の難易度が増しているのでしょう。

特筆すべき事柄として、介護離職がきっかけで引きこもり状態に至ったケースが2例、50代の男性に見られました(事例16、事例24)。

両事例とも親の介護を現在進行形で担いながら、外部との接点を失い、「引きこもり」として事例に含まれているわけです。

40代女性でも、同様に介護離職がきっかけという事例がありました(事例19)。

支援の中でデイサービスの利用を決め、介護負担が軽減され、心の余裕を取り戻しつつあるという結果でした。

いい結果ではあるのですが、この対応が引きこもり支援の範疇なのかという疑問が湧きます。

事例16の支援も、介護サービスの利用や、遠方の弟に介護の分担を頼むことを勧めるなど、引きこもり支援とは言い切れない内容が主です。

事例24は相談当初から介護疲れを訴えており、希死念慮もあるなど、引きこもりより介護うつの問題が大きいケースだった印象です。

そして自死という、最悪な結果になっています。

介護離職者をどこまで引きこもりに含めるか、引きこもり支援が何をどこまで担うのか、今後の検討されるべきでしょう。

8050問題に該当する50代の事例に、明るい兆しが見られないことは、改めてこの問題の根深さと支援の困難さを痛感させられます。

前回のコラムで指摘した「自律」という支援の目指す姿は、50代のケースでは、さらに遠い目標のように感じられます。

具体的な道筋や「自律」というゴールの中身が示されないまま、ただ「寄り添う」ことだけが強調された羅針盤は、出口が見えない中にいる支援者をさらに不安にさせるのではないかと懸念されます。

ハンドブック全体を通して、寄り添うことの重要性は繰り返し語られています。

しかし、寄り添った先にどのような未来が描かれているのか、掲載された事例からは、その具体的なイメージは依然として見えてこないのが現状です。

特に、8050問題という深刻なケースを前にした時、抽象的な「自律」という言葉だけでは、支援者はどこを目指して進めば良いのか、道標を失ってしまうのではないかと危惧します。

単に「寄り添う」だけでなく、その先の具体的な目標設定と、そこに至るまでの道筋を示すことこそが、真に支援者を導く「羅針盤」となるはずです。

このハンドブックが、引きこもり支援の助けとなることを切に願っています。

ハンドブックの事例分析からは、8050問題における支援の厳しさが浮き彫りになりました。

特に高年齢層への「自律」への道筋は、不透明であると言わざるを得ません。

介護離職のケースは、どこまで引きこもり支援で対応していくのかも、考えていくべきです。

寄り添うだけでなく、年齢や背景に応じた具体的で多様な支援目標の設定が、今後の支援の指針には不可欠ではないでしょうか。

認定NPO法人ニュースタート事務局スタッフ。青山学院大学理工学部卒。担当はホームページや講演会などの広報業務。ブログやメルマガといった外部に発信する文章を書いている。また個別相談などの支援前の相談業務も担当し、年に100件の親御さんの来所相談を受ける。

→詳細はこちら